2025年,新能源汽车“补能”焦虑正迎来系统性破解。从固态电池量产到超充网络普及,从换电标准化推进到政策红利释放,行业通过技术突破、基建完善与生态协同,逐步构建起高效、便捷的补能体系。

技术突破:固态电池与超充技术双线并进

宁德时代、比亚迪等头部企业加速固态电池量产进程,2025年能量密度突破500Wh/kg,充电时间缩短至10分钟以内。同时,800V高压平台成为主流,小鹏S4超充桩实现“充电5分钟,续航200公里”,华为液冷超充技术更将峰值功率提升至600kW,彻底解决“充电慢”痛点。

基建升级:超充站与换电站网络密集覆盖

截至2025年7月,全国公共充电桩超320万台,其中直流快充桩占比提升至45%,高速公路服务区覆盖率达98%。换电领域,蔚来与吉利达成换电标准互认,联合建设超5000座换电站,实现“3分钟换电”服务。政策层面,《充电基础设施高质量发展行动计划》要求2026年前实现“县县有超充、乡乡有快充”。

生态协同:车-桩-网数据互通提升效率

华为、特斯拉等企业推出智能充电系统,通过车端电池管理、桩端功率调节与云端负荷预测,实现动态匹配。例如,特斯拉V4超充桩可根据电网负荷自动调整充电功率,避免集中用电导致的线路压力。

用户痛点破解:低温与长途场景显著改善

针对北方冬季续航衰减问题,比亚迪推出“脉冲自加热”技术,-20℃环境下电池温度10分钟内升至15℃以上。长途出行方面,高德地图接入超充站实时数据,规划“充电最优路线”,用户平均充电等待时间从30分钟降至8分钟。

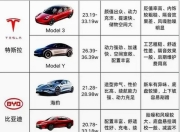

行业影响:补能体验倒逼燃油车市场转型

2025年1-7月,新能源汽车渗透率达52%,其中补能体验提升是核心驱动力之一。汽车工业协会数据显示,85%的消费者将“充电便利性”列为购车首要考量,补能网络的完善正加速燃油车向新能源车的替代进程。

从固态电池到超充网络,从政策扶持到生态协同,新能源汽车“补能”难题的破解已进入快车道。这场由技术、基建与政策共同驱动的变革,不仅将重塑用户出行体验,更将推动全球汽车产业向零排放目标加速迈进。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。